日本における離婚は、婚姻を解消し、配偶者が法的別居を取得する法的手続きです。他の多くの国と同様、日本でも離婚には一連の法的手続きが必要で、離婚が有効かつ有効であるためにはそれらの要件を満たさなければなりません。

日本における離婚の主な側面には次のようなものがあります。

- 協議離婚または協議離婚: 日本では、主に 2 つの離婚形式があります。 1つ目は、夫婦双方が自発的に婚姻関係を解消することに同意する「協議離婚」です。 2つ目は、不貞、遺棄、虐待などの特別な事情により、一方が他方の同意を得ずに離婚を求める「協議離婚」です。

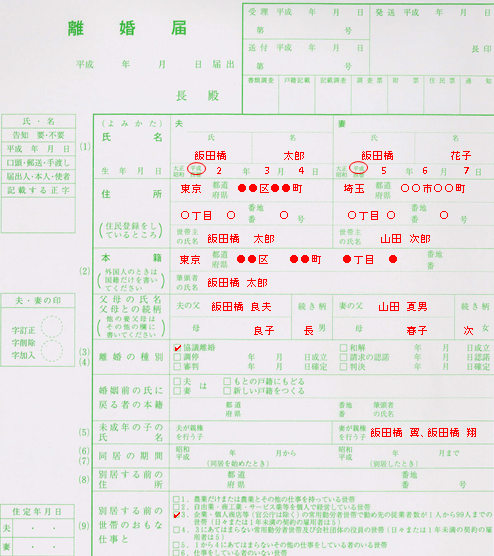

- 申請書の提出: 離婚手続きを開始するには、配偶者は地元の登記所または適切な家庭裁判所に離婚申請書を提出する必要があります。協議離婚の場合は、夫婦双方が連名で申請書に署名する必要があります。

- 離婚合意: 協議離婚の場合、配偶者は財産の分割や子供の監護権などの重要な問題についても合意に達する必要があります。この合意書は離婚申請書に記載されます。

- 法的手続き: 離婚申請後の法的手続きは、個々の状況や離婚の種類によって異なる場合があります。離婚合意が公平かつ適切であることを確認するために、裁判所での審理や離婚合意の見直しが含まれる場合があります。

- 財産の分割と親の責任: 離婚の最も重要な側面の 1 つは、財産の分割と、子供の監護権、養育費、面会交流に関連する問題です。これらの問題は離婚手続き中に解決され、日本の法律に従う必要があります。

| (協議上の離縁等) 第811条 | 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。 |

| 2 | 養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。 |

| 3 | 前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。 |

| 4 | 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。 |

| 5 | 第二項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。 |

| 6 | 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。 |

| (夫婦である養親と未成年者との離縁) 第811条の2 | 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。 |

| (婚姻の規定の準用) 第812条 | 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、同条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。 |

| (離縁の届出の受理) 第813条 | 離縁の届出は、その離縁が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定並びに第八百十一条及び第八百十一条の二の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。 |

| 2 | 離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離縁は、そのためにその効力を妨げられない。 |

要件:

日本の離婚の要件は、離婚のタイプや個々の状況によって異なる可能性がありますが、以下に一般的な要件を日本語に翻訳して提供します:

合意離婚:

- 両配偶者の同意: 合意離婚(rikonkyotei)の場合、両方の配偶者が結婚を終了することに同意する必要があります。両方が共同で申請書に署名する必要があります。

争議の離婚:

- 正当な理由: 争議の離婚(rikonjisshi)の場合、配偶者の一方は離婚を求める正当な理由が必要です。これらの理由には、不倫、放棄、家庭内暴力などが含まれる可能性があります。

日本での居住:

- 日本での合法的な居住: 少なくとも一方の配偶者は日本で合法的に居住している必要があります。

結婚の登録:

- 結婚の登録: 結婚が登録家族制度(koseki)に登録されている必要があります。

財産分割および子供に関する問題:

- 財産分割に関する合意: 合意離婚の場合、配偶者は財産分割と、子供がいる場合は親権、子供の養育費、面会交流に関する合意に達する必要があります。これらの合意は離婚の申請書に含まれます。

- 離婚申請: 離婚手続きを開始するために、居住地の役所または該当する家庭裁判所に離婚申請を提出する必要があります。

法的手続き:

- 法的手続き: 状況に応じて、裁判所での聴聞会への出席や、離婚を正式に終了するための追加の法的手続きが必要な場合があります。

猶予期間:

- 猶予期間: 合意離婚の場合、離婚が完了する前に猶予期間があるかもしれません。この期間中、配偶者は決断を再考する機会があります。

弁護士(オプション):

- 弁護士: 日本の離婚には弁護士が必要ではありませんが、一部の人々は助言を受けたり、プロセスを代理してもらうために弁護士を雇うことを選択します。